Eine TRACHT Heimat.

Trachtenkultur in Sachsen

Trachten erzählen Geschichten. Geschichten über Menschen und Regionen, Lebenswelten und soziale Strukturen, Modetrends, Berufe und Handwerk, Armut und Wohlstand. Sie sind Ausdruck von Identität und Gemeinschaft. Und: Sie sind zeitlose Zeugen der Kulturgeschichte, prägen unsere Identität und geben unserer Heimat eine wohlige, textile Hülle. Schon immer haben sie Menschen nicht nur gekleidet, sondern auch zusammengeführt – oder voneinander abgegrenzt.

Die sächsischen Volkstrachten sind ein faszinierendes Zeugnis der regionalen Kultur und Geschichte des Freistaates Sachsen – von den farbenfrohen Gewändern der Oberlausitz über die festlichen Trachten der Sorben bis zu den erhabenen, eleganten Bergmannsuniformen des Erzgebirges. Sie werden bei festlichen Anlässen oder traditionellen Feiertagen getragen und in zahlreichen Trachtenvereinen heute noch lebendig gehalten. Doch wie lange noch wird das Erbe von Generation zu Generation weitergegeben? Wie gestrig oder wie zukunftsgewandt ist die Tracht? Wie kann sie neu interpretiert werden?

Nach Angaben des Deutschen Trachtenverbandes tragen etwa eine Million Menschen in allen Teilen Deutschlands Trachten, darunter 350.000 Kinder und Jugendliche. Auch in Sachsen werden Volkstrachten in unzähligen Vereinen der Brauchtums- und Heimatpflege lebendig gehalten. Allein 65 Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine halten im Erzgebirge die traditionsreichen Bergmannsuniformen hoch und zelebrieren sie alljährlich zur Weihnachtszeit in den traditionellen Bergparaden.

Doch nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über werden sächsische Volkstrachten zu Feiertagen, Volks und Kirchenfesten, Hochzeiten und anderen besonderen Anlässen getragen und zelebriert.

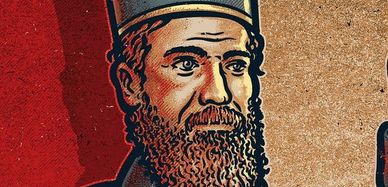

Oskar Seyffert: Pionier der Trachtenforschung

Als Pionier der Trachtenforschung gilt Oskar Seyffert (1866-1940), Maler, Volkskundler, Professor an der Kunstgewerbeschule Dresden und Gründer des Museums für Sächsische Volkskunst. Auf ihn geht die Unterscheidung von drei „echten“ sächsischen Trachten im Jahre 1899 zurück: die vogtländische, die Altenburger und die wendische, sprich sorbische Tracht. Auch wenn Altenburg damals wie heute nicht zu Sachsen gehört, und auch wenn die sorbische Tracht keine sächsische, sondern eben eine sorbische Nationaltracht in Sachsen ist, hat Seyfferts Unterscheidung der Trachtenregionen bis heute Bestand. Und sie war Impulsgeber für das „Große Trachtenfest von 1896“, zu dem Seyffert Trachtenträger aus allen Regionen des damaligen Königreichs Sachsen vor nahezu 130 Jahren nach Dresden einlud. Das Trachtenfest, das als Begleitprogramm zu einer Leistungsschau der sächsischen Industrie konzipiert war, war mit seinem Umzug ein großer Erfolg. Das Thema der Trachten war nun tief im Bewusstsein der Menschen verankert und wurde in der Folgezeit zum Modethema. Als Künstler und Designer schuf Seyffert zahlreiche Illustrationen und Entwürfe, die die Schönheit und Vielfalt der Trachten eindrucksvoll zur Geltung brachten. Seyfferts Arbeiten sind geprägt von einer tiefen Wertschätzung für die Tradition und die Handwerkskunst, die in den Trachten steckt. Er trug dazu bei, das Bewusstsein für die sächsischen Volkstrachten zu schärfen und deren Bedeutung in der modernen Gesellschaft zu betonen.

Karl Schmidt: Volkskundler und Heimatschützer

Ein weiterer bedeutender Trachtenforscher aus jener Zeit war Karl Schmidt, dessen Verdienst es war, die verschiedenen Trachten und deren regionale Unterschiede zu dokumentieren und damit maßgeblich zur Erhaltung dieses kulturellen Erbes beizutragen. Schmidt war überzeugt, dass die Trachten nicht nur ein Teil der Geschichte sind, sondern auch eine wichtige Rolle in der Identitätsbildung der Menschen spielen. Seine Arbeiten sind bis heute eine wertvolle Quelle für die Trachtenforschung und bieten einen tiefen Einblick in die sächsische Kultur.

Jean Louis Sponsel: Der Bewahrer der Tradition

Jean Louis Sponsel war ein leidenschaftlicher Sammler und Bewahrer sächsischer Trachten. Er setzte sich dafür ein, die alten Traditionen und Bräuche lebendig zu halten und die Trachten in ihrer ursprünglichen Form zu bewahren. Sponsels Engagement für die Trachtenkultur hat dazu beigetragen, dass viele alte Gewänder und deren Geschichten bis heute erhalten geblieben sind. Seine Sammlung ist ein wertvolles Erbe, das die Vielfalt und den Reichtum der sächsischen Trachten dokumentiert.

Unsere Trachtenregionen

Unsere Trachten

Mit der interaktiven Trachten-Landkarte werden die einzigartigen Trachtenregionen Sachsens erfahrbar. Und nicht nur das. Ausgewählte Trachten wurden mittels modernster Scanverfahren von dem Oberlausitzer Medienkünstler Jakob Gruhl dokumentiert, digitalisiert und in dreidimensionale Modelle umgewandelt. Erstmals kann man sich nun unsere heimischen Trachten ganz in Ruhe und ganz nah betrachten.

Vogtland

Braune, blaue und violette Töne, aufgehellt durch weiße Hemden und Blusen – diese Farben prägen das typische Erscheinungsbild der Vogtländischen Tracht. Entstanden um 1800 als schmuckreiche Festtagsbekleidung, wird die Tracht heute in Heimatvereinen, Chören und Folkloregruppen lebendig gehalten.

Erzgebirge

Bergparaden und Bergaufzüge im Erzgebirge sind gelebte Tradition – und zugleich ein Schaufenster der Prachtuniformen der Region. Die bergmännischen Trachten, die alljährlich von Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereinen präsentiert und somit eindsruckvoll im gesellschaftlichen Bewusstsein gehalten werden, haben eine jahrhundertelange Entwicklung hinter sich und unterliegen bis heute strengen Regeln die viel über die Trägerin oder den Träger aussagen.

Sorbische Oberlausitz

Feine Stickereien, leuchtende Farben, elegantes Schwarz und einzigartige Muster – die traditionelle Kleidung der Sorben prägt seit Jahrhunderten ihre kulturelle Identität. Heute werden vier Trachtenregionen im sorbisch-wendischen Siedlungsgebiet unterschieden: die Niederlausitz in Brandenburg mit Cottbus im Zentrum und die sächsische Oberlausitz mit regionalen Ausformungen um Hoyerswerda und Schleife sowie den katholischen Trachten rundum Bautzen. Mit ihren zahlreichen und einzigartigen Sonntags-, Festtags-, Tanz- und Hochzeitstrachten gehört die sorbische Trachtenkultur zu einer der lebendigsten in Europa.

Oberlausitzer Bergland

Die Trachten des Oberlausitzer Berglandes entwickelten sich aus den bäuerlichen und handwerklichen Berufskleidungen deutschsprachiger Siedler, die die Region aus Ost- oder Mainfranken kommend seit dem 12. Jahrhundert zu Ihrer Heimat machten. Die heute zu Festtagen getragenen Trachten sind Ausdruck lebendiger Brauchtums- und Mundartpflege und zeichnen sich durch wertvollen Stoffe, verzierten Tücher und gestickte Schmuckelemente aus.

Sachsen steht Dir!

In Sachsen leben und arbeiten Menschen die sich ganz bewusst mit den Trachten ihrer Heimat auseinandersetzen und sich durch die Gewänder der Vorfahren und deren Herstellung zu neuen Dingen inspirieren lassen. Einige von ihnen wollen wir hier vorstellen.

Schon gewusst?

Fashion & Lifestyle aus Sachsen

Sachsen ist nicht nur reich an herausragenden Kulturschätzen, einzigartigen Landschaften und liebenswerten Bräuchen und Traditionen, sondern verfügt auch über eine vielfältige Mode- und Label-Szene. So geht Sächsisch. hat einige Labels sowie die Modemacherinnen und Modemacher dahinter in den vergangenen Jahren portraitiert und vorgestellt.

—

Bild Startseiten-Teaser: Matej Zieschwauck, Studijo Lipsk, Marie, 2022